支援ありがとうございます

えーと、もう年始の挨拶の時期でもないのでそれは省略します。

前回更新が12月25日ですか。

年末は仕事に殺される夢を見て真っ青な顔で出勤したら家に帰されたり、片付かない仕事の山を見て絶望したりして過ごし、年始は伊良湖の初日の出を見るために車内で変な格好で寝ていてぎっくり腰になったり、職場に12台あるパソコンの端末管理責任者になっていたり、立替払いしていた費用のモニター票を切り忘れてお金が戻ってくるかわからない状態になったり、そうやって過ごしていました。

追い込まれて開き直った状態なら、普段は恐る恐るお伺いを立てる予算管理部署に対して「今日承認して下さい。でないと困ります。」と強気に出られる事がわかりました。

何を質問してもドライに返されるのが逆に怖い出納担当部署の課長に、回付期限を過ぎたモニター票を何食わぬ顔をして送信すると、1日遅れなら何も言わずに決済してくれる事もわかりました。でも、もう電話できねぇ。

更新する余裕は時間的にも精神的にも無く、ここまでほったらかしでした。

それでもいろんな方に「まだ更新しないの?」と心配していただいた事はとても嬉しく思っております。

今の現場は「増員するほどの業務量ではないので現状の要員で残業させた方が安い」という判断が働いているらしく、22時に就寝しなければならないのに20時に帰宅できたら奇跡です。

なので超閑散更新の現状は当分続くと思いますが、たまに尋ねていただければこれに勝る喜びはありません。

初期不良の加湿器を改造(改良ではない)

金曜日、信号扱所のUさんに「安かったからディスカウントショップで加湿器を買ってきたけど、動かないから直してほしい」と依頼を受けました。

第5営業日の箇所長決済を過ぎた今の時期は、割と余裕があります。

私も久々に1時間の超勤で帰れると思っていたところだったので、問題の加湿器をバラしてみました。

ディスカウントショップで売っている加湿器だけあって、構造が単純な加熱式。

加熱式は雑菌が繁殖しにくいと言いますが、手入れを怠ると電気ポットの底のようにスケールが付着します。

分解前にまずは観察。給水というランプが点灯しているため、水位検知がうまく行っていない事が推測されます。

よく見ると、水タンクの下部にドーナツ形のフロートが。そのフロートにはリング形磁石が嵌っています。

ドーナツ形のフロートは円柱に通されているので、円柱内部のリードスイッチをフロートの磁石でオン・オフさせる構造であると推測できました。

ここからいよいよドライバーを手に取り分解です。

私の目に狂いはありませんでした。推測通りの構造でした。

試しにリードスイッチを取り出し磁石を近づけてみましたが、リード内部のリボンは全く動きません。

そしてリードスイッチの両端をラジオペンチで短絡すると、水無しの状態でヒーターに通電しました。

Uさんに「非連動運転 状態にすれば動きますが、水無しでも空炊きします。魔改造しますか?」と尋ねると、改造許可が出ました。

非連動運転とは電車のドアが故障した場合、戸じめ非連動NFBを扱いインターロックを解除し、ドアが開いたままでも走行できるようにする措置です。

昨日の午前中、工具箱を持って職場へ。

スーツのまま半田ごてを握り、改造は10分足らずで終了。

給水ランプは「使用停止」のラベルで覆い、水タンクには「水位注意」とラベルを貼りました。

温度ヒューズも内蔵しているので火事になる事は無いと思いますが、あの給湯器メーカーと同じ事(安全装置の無効化)をやっていると思うと少し後ろめたいものがありました。

Uさんの名誉のためにも付け加えておきますが、この加湿器は信号扱所で使用するために購入されたものです。

今やっている事

明和の先輩に「鉄道模型のポイントを一括して操作できる装置を作ってほしい」と依頼を受け、取り組んでいます。

純正のポイントスイッチはパワーパックの横にスナップさせる構造のため、ポイントが増えるとどのスイッチがどのポイントに接続されているか混乱します。

そのため、連動制御盤のように配線図の上にスイッチを設置して、スイッチとポイントの関連性が一目で分かる操作盤がほしいというものです。

依頼を受けたのはレイアウトボードを連結するタイプのレイアウトなので、最終的には大きな板に線路図を書き込み、ポイント部分にスイッチを設置することになります。

このサイトの一番上の画像に近いものを作ろうとしています。

動作原理は多分私の考えているものの方が単純ですが。

っていうかこの人すげーな、進路選別式継電連動装置を自作してる。

昔のトミックスの線が3本出ているタイプは構造が不明ですが、KATOやトミックスのNeoシリーズの線が2本のタイプは制御が簡単です。

2本の線に直流12Vをごく短時間加えるのみで、極性によって転換方向が決定します。

なので、CRタイマーで「ごく短時間」を作り出し、それをモータードライバーに加え、その出力を分配して二極双投スイッチを経由してポイントレールに接続すればいいのです。(構想段階の回路図)

極性反転はスイッチで行うので、モータードライバではなくパワートランジスタでもよかったかもしれません。

CRタイマは以前作成した発車標押しボタン模擬装置の経験が生きました。

当初はシュミットトリガを咬ませていましたが、ブレッドボードで試作した時に異常発振したのでシュミットトリガは止めました。(画像)

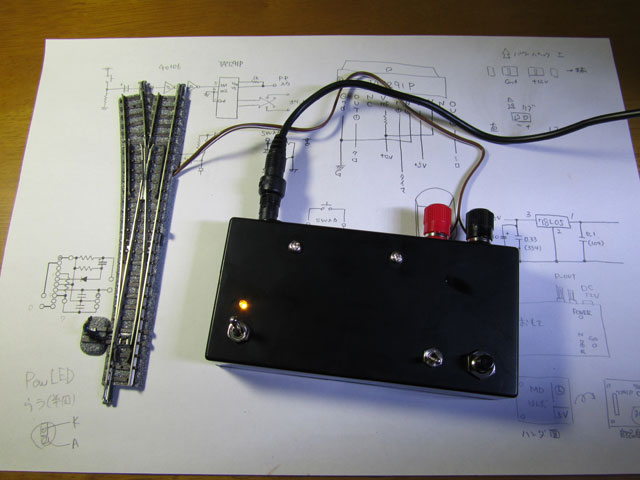

ブレッドボードで組んだ実験回路はほぼ問題なく動作したので、タケウチ電子とマルツパーツ館でパーツを集めてポイント1個用の評価装置を作成しました。

まずは基板に部品をどのように配置するか、細かい事は考えずに取りあえず実体配線回路図に起こします。(画像)

その後Macのドロー系グラフィックソフト「Drafting CAD Pro」に回路図を転記します。最適な部品の配置を、画面とにらめっこしながら、試行錯誤します。

パソコン上なら何回やり直しても図面が汚くなる事はありません。(画像)

回路図が清書できたら印刷し、MacBookを片付けて作業スペースを確保し、ハンダ付けです。(組み上がった基板と印刷した回路図の画像)

最後に現物合わせでケース加工を行い、基板を納めて配線して完成です。(内部画像)(外観画像)

鉄道模型と言えば、前の職場の後輩から受注している自動閉そく装置一式は、閉そく信号機の制御部はマイコンで実現できています。

あとは場内信号機・出発信号機と在線検知装置です。

だらだら延ばして申し訳ないとは思っているけど、まだ待ってほしい。

場内・出発は抑止を付けないなら閉そくのプログラムを少し変更するだけで行けるんだけど、抑止を実装しないと許してくれないだろうなあ。

ポケットコンピュータ終焉へ

衝撃的なニュースですが、信頼できる筋から入った情報なので間違いないでしょう。

現在ポケコンは、シャープが学校教育専用機を1機種製造しているのみです。

現行機種は超ハイコントラスト液晶を搭載し、PICアセンブラも搭載し、CPUがFPGAらしいです。

そのポケコンが、数年後には製造を終了するというのです。

さらには、在庫を無くすために今後は納入している学校に予定数を聞いて回る事、ついては学校にポケコンを卸している業者から一般人がポケコンを購入する事は不可能になる事も聞かされました。

現時点で共立エレショップのwebサイトでは在庫があるようです。

しかし、今後は入手が難しくなり、数年後にはポケコンの製造が終わることになります。

工業高校に入学して買わされた生徒の殆どは卒業と同時に無用の長物になりますが、私は今でも時々便利に使っています。

例えば年末調整の時期には、一つの地震保険に旧長期損害保険と地震保険の両方が含まれる契約の時、旧長期と地震のどちらで申請するのが得か、保険料を入力するだけで算出して比較するプログラムを入れて職場に持って行きました。

製造中止になると言っても、今持っているポケコンが使えなくなる訳ではないのでそれほど悲観していません。

ただし今使っているポケコンは壊れたら、換えは効きません。

ポケコンとPICの新しいカンケイ

ポケコンが無くなったら、メカトロ実習・マイコン実習の主役は間違いなくPICになるでしょう。

見方によればポケコンの敵とも言えるPICマイコンですが、ポケコンと接続する事でポケコンの新しい使い方が発掘できるかもしれない。

それがn氏が考案したポケコン用PICマイコンボード「ポケットパスポート」、略してPPPです。電話でインターネットに接続するプロトコルと綴りは同じですが別物です。

PICマイコンボードなので、PICに書き込むファームウエアによっていろいろな事ができます。

私が見せていただいたPPPにはメモリーカード用のファームウエアが書き込まれており、チップドライブのようにプログラムを保存する事ができます。

チップドライブと異なる点は、シリアル入出力を使用するため、ポケコン側に特殊なソフト(チップドライブの場合はshell.pc)が不要な事です。

ポケコンからは、あたかもUSBシリアルコンバータでパソコンと接続されているかのようにデータのやり取りができます。

また、2048バイトの壁も無いため、大きなデータでも分割する事無く格納する事が可能です。(もちろんPICの容量内で、ですが。)

実現可能かどうかはわかりませんが、例えば、漢字やかなのGPRINTデータをPICに書き込んでおき、シリアルポートに区点コードを投げると対応する文字のGPRINTデータを返す、昔のプリンタの漢字ROMのような使い方も考えられます。